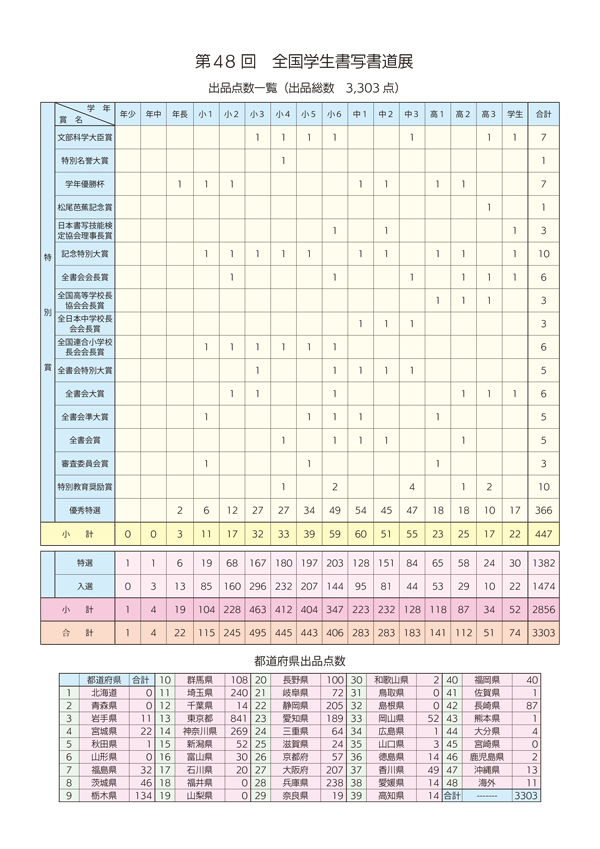

第48回 全国学生書写書道展

当法人では、文部科学省の学習指導要領に基づいた書写教育の普及に寄与することを目的とし、年間を通して全国コンクールおよび展覧会を開催致しております。

「全国学生書写書道展」は、学生の皆さんが夏休みの期間に練習を重ねた最上の毛筆書写書道の作品を出品いただく全国展です。

作品締切に集まった応募作品は、中央審査委員の先生方により、厳正かつ公平な審査が行なわれ、各賞が決定いたします。

●入賞者数一覧

●受賞記念品のご案内

申込みお手続き期間:2024年11月5日〜12月6日

受賞作品は、ご出品されたその時の大きな宝物です。

本コンクールでは、毛筆表装、特製アルバム、受賞者名簿、受賞証明書など、出品されたすべての方にお申込みいただけるよう準備を整えております。

【団体様よりご出品】の場合・・・所属団体様より配布される成績通知書類をご確認ください

【個人様でご出品】の場合・・・事務局よりお送りする書類一式をご確認ください

お申込みに必要な【ID】は『個人成績通知』に記載がございます。書面でのお申込みに加えて、ネット上からお手続きをしていただくことが可能となっております。

※期間外のお受付は対応を致しかねます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

●ネット展の公開

特別賞A(文部科学大臣賞・特別名誉大賞・学年優勝杯・松尾芭蕉記念賞・日本書写技能検定協会理事長賞・記念特別大賞・全書会会長賞・全国高等学校長協会理事長賞・全日本中学校長会会長賞・全国連合小学校長会会長賞・全書会特別大賞・全書会大賞・全書会準大賞・全書会賞)受賞作品を公開しております。